【印刷可能】 月日は百代の過客にして 作者 276109-月日は百代の過客にして 作者

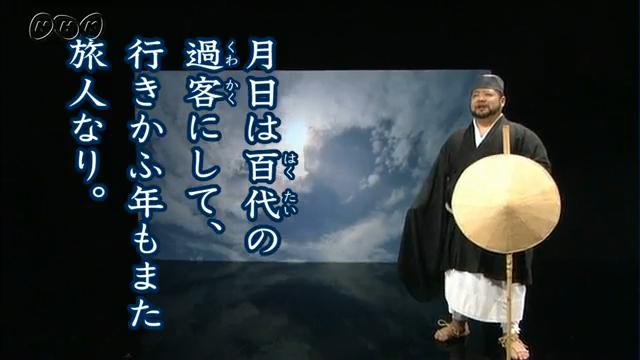

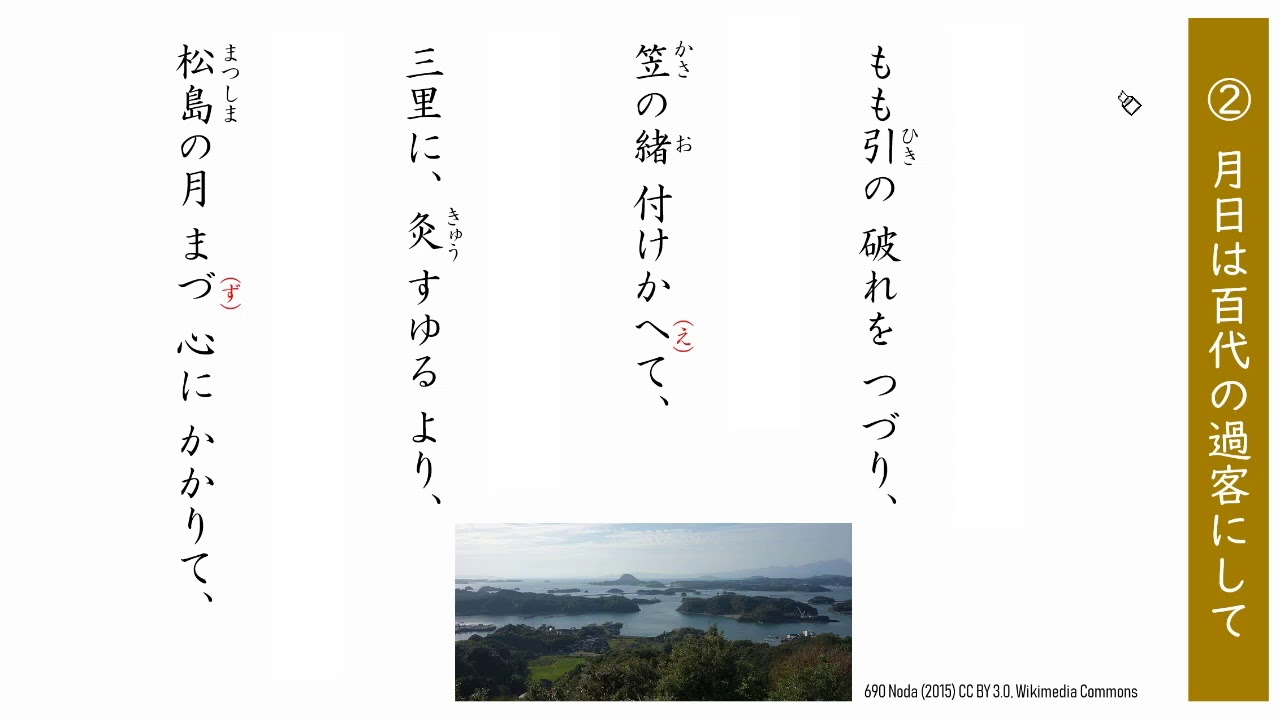

作者:壺齋散人(引地博信) All Rights Reserved 0709 このサイトは、作者のブログ「壺齋閑話」の一部を編集したものである 三代の栄耀一睡のうちにして、 (三代にわたって栄えた藤原氏の栄華も一睡の夢のように消え、) 大門の跡は一里こなたにあり。 (大門のあとは一里ほどこちらにある。秀衡が跡は田野になりて、 (秀衡が住んでいた場所は田んぼになっていて、) 金鶏山のみ形を残す。 『月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也』 という有名な序文から始まっています。この序文の意味は、 『月日というのは、永遠に旅を続ける旅人のようなものであり、来ては 去り、去っては来る年もまた同じように旅人である。』と・・・。

国語 松尾芭蕉 おくのほそ道 平泉 まとめ 中学生 国語のノート Clear

月日は百代の過客にして 作者

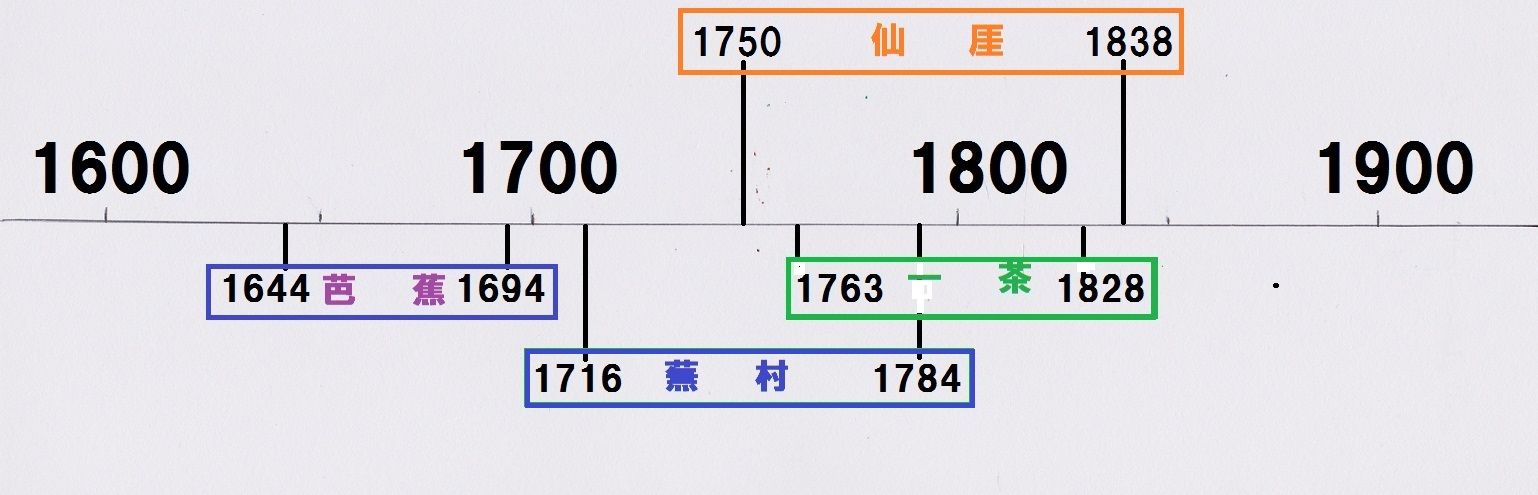

月日は百代の過客にして 作者- q1 「月日は百代の過客にして」と対句的に表現されているのは、どの部分ですか?原文中から書き抜きなさい。 q2 「故人も多く旅に死せるあり。」について、次の問に答えなさい。 この表現から、作者のどんな思いが感じられますか。・作者 松尾芭蕉。伊賀上野出身。別号桃青 ・俳諧紀行文 江戸→関東→東北→北陸→大垣 ★松尾芭蕉はことば遊びとしての俳諧を芸術としての俳句に高めた。俳句は世界最小の韻文で、五七五の中に表現したいことを盛り込む。

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

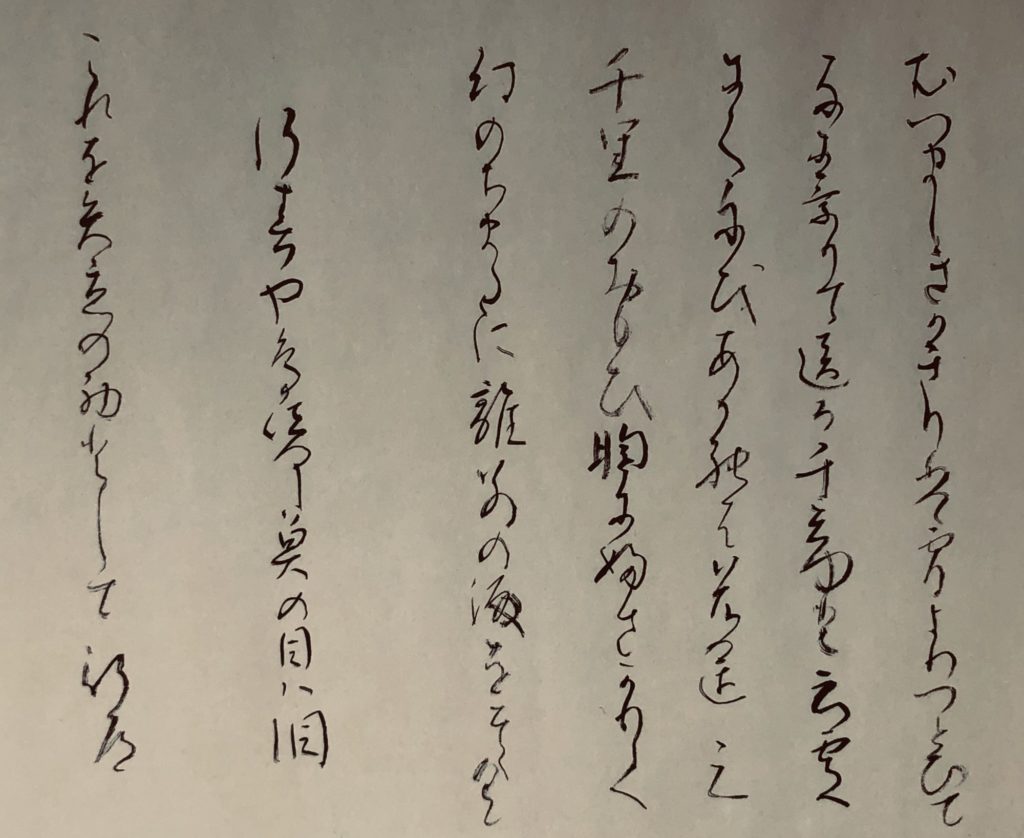

松尾芭蕉・・・ 「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也」 これは周知の通り、松尾芭蕉の紀行文「奥の細道」の冒頭の言葉だ。 単純に考えると、「月日」も「年」も旅人だというのは、冒頭の言葉に続く、次の「予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず」遂に奥の細道の旅に出た、という言葉を導くための前口上のようなものと作者=「松尾芭蕉」 ジャンル=「紀行文」 成立=「江戸時代前期」 月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。 月日(つきひ) は 百代(はくたい) の 過客(くわかく) → かかく に して 行きかふ → ゆきかう 《ユキコー》素龍が清書したもう一冊の柿衛本の複製と比較すると、微妙に筆使いが違っていたり、序文が西村本「月日 ハ 百代ノ過客ニシテ・・・」に対して、柿衛本は「月日百代ノ過客ニシテ・・・」と違いも判りました。 これで全ての行程を終了し、米原駅で解散。

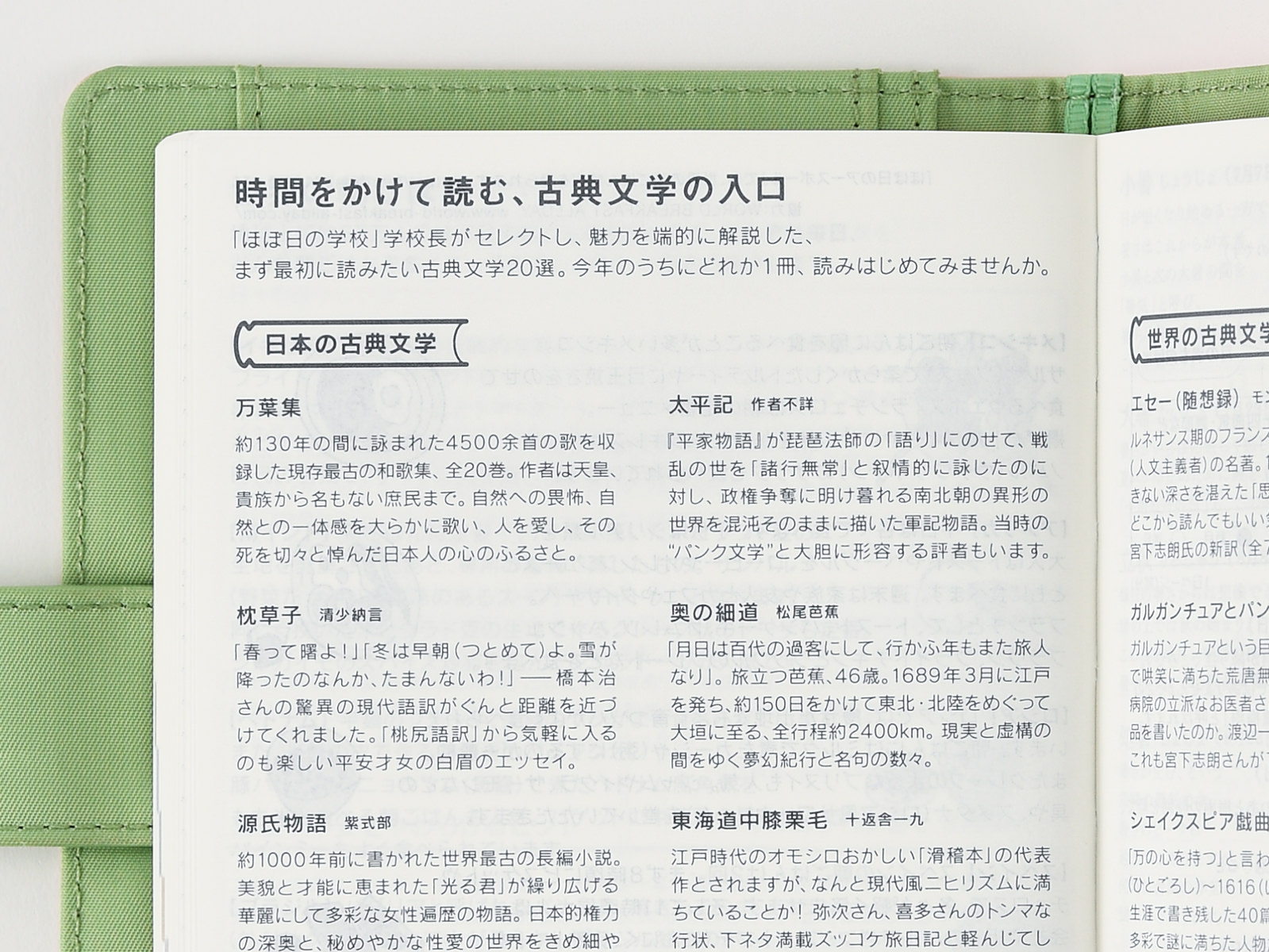

「学問のすすめ」② 夏草 ー「おくのほそ道」から 「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。 」で始まる「奥の細道」は、最も有名な紀行文の一つとして広く知られています。Amazonでドナルド・キーン, 寿夫, 金関の百代の過客―日記にみる日本人。アマゾンならポイント還元本が多数。ドナルド・キーン, 寿夫, 金関作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また百代の過客―日記にみる日本人もアマゾン配送商品なら通常配送無料。 (四)作者の人生観が現われている一文の最初の三字を書きなさい。( 月日は ) (五)「月日は百代の過客にして、いきかふ年もまた旅人なり。」に使われている表現技法は何か。( 対句 法) (六)作者は「月日」を何にたとえているか。

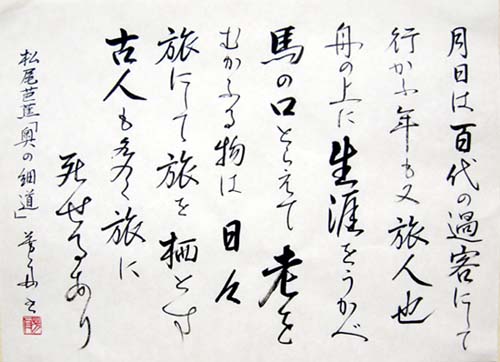

徒然草の作者。 吉田兼好(よしだけんこう) 別名:卜部兼好(うらべのかねよし) 鎌倉時代末期のお坊さんです。 徒然(つれづれ)なるままに、日ぐらし、 ( なんとなく一日中、 ) 硯(すずり)に向かいて、作者自筆本が現存しています。 (作中の句は 奥の細道全句集 でご覧になれます。 ) 以下に複数の本のそれぞれ冒頭1ページの仮名遣いを示してみます。 濁点を補いました。 自筆本 月日は百代の過客にして行かふ年も又旅人也舟の上に生涯をうかべ馬の口とらへて老をむかふるものは日々旅にして旅を栖とす古人も多く旅に死せるありいづれの年よりか片雲の風 月日は百代の過客(はくたいのかかく)にして、行きかふ年もまた旅人なり。 (月日は永遠の旅人であり、来ては過ぎゆく年もまた旅人のようなものである。舟の上に生涯を浮かべ、 (川を行き交う舟の上で人生をおくる船頭、) 馬の口とらへて老いを迎ふる者は、 (馬の口をつかまえて老い

松尾芭蕉 奥の細道 の感想や俳句 内容 ルートを簡単に解説 俳諧を芸術にした紀行作品 古典のいぶき

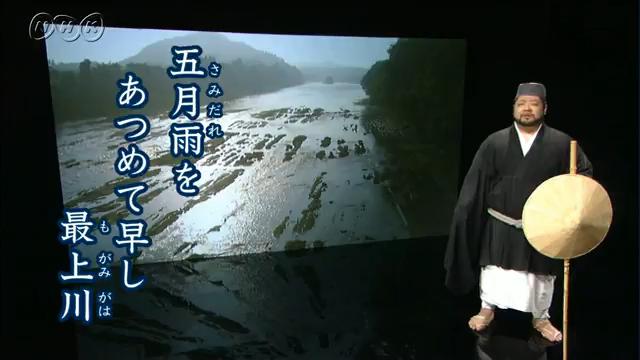

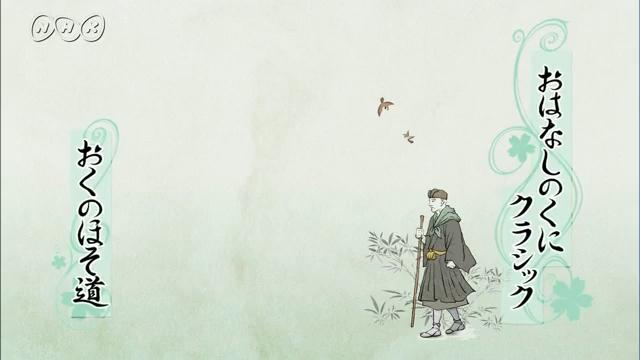

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人なり。舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらへて老をむかふる者は、日々旅にして旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。 ★『曽根崎心中』(1703年成立) 作者・近松門左衛門 ジャンル・浄瑠璃月日は百代の過客 にして行きかふ年もまた旅人なり 解説 紀行文の傑作『奥の細道』の冒頭を飾る絶唱である。 往来を 繰り返す 年月が旅人であるように、芭蕉も旅に 明け暮れ 、自然に没頭した。 「時間」と「人間」、「宇宙」と「人生」の「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり(月日は永遠の旅人であり、やってきては過ぎていく年も旅人である)」とあります。これは、八世紀、唐王朝の時代の中国の詩人、 李 り 白 はく の文章を踏まえたもの。

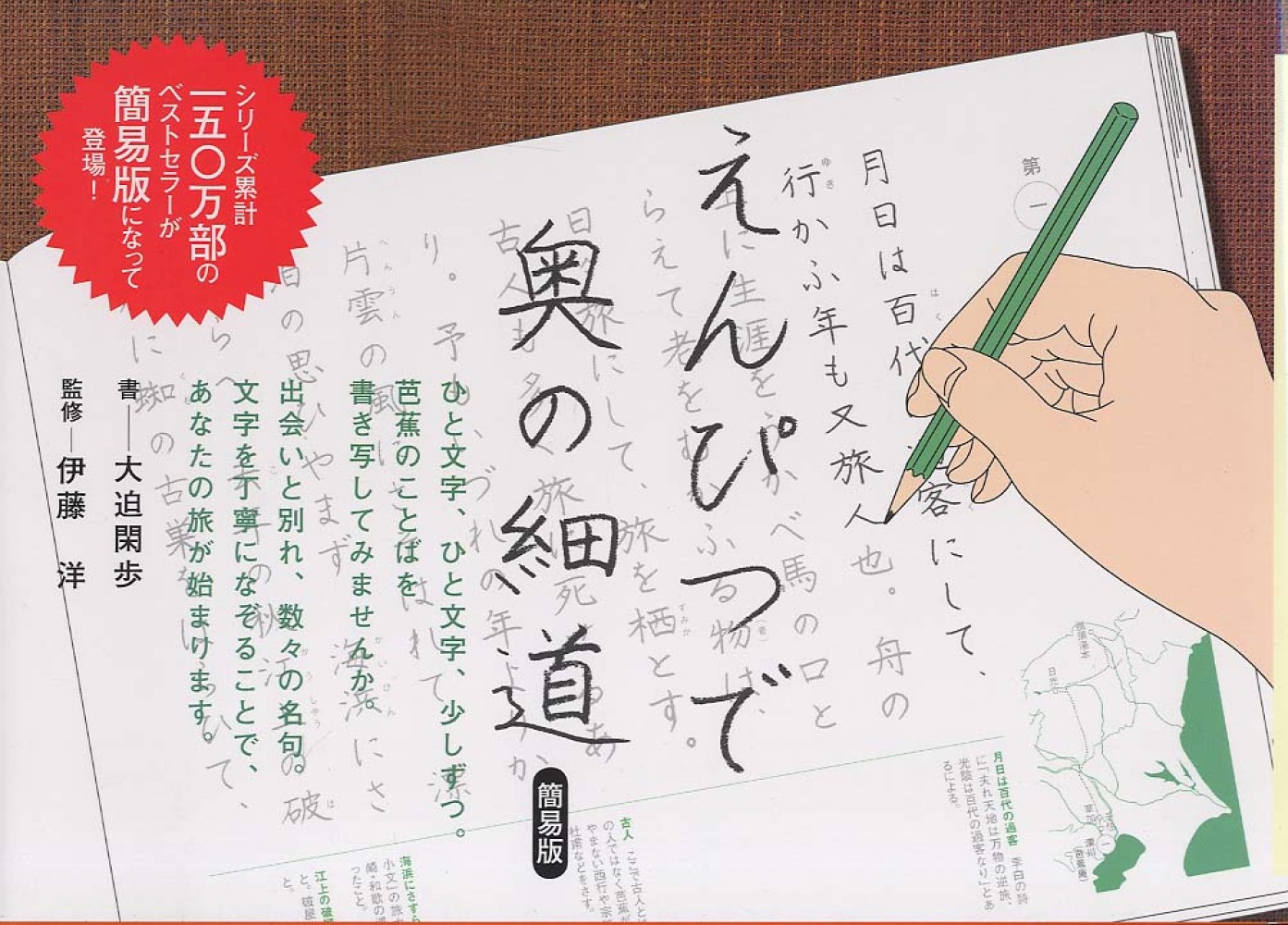

えんぴつで奥の細道 大迫 閑歩 書 伊藤 洋 監修 紀伊國屋書店ウェブストア オンライン書店 本 雑誌の通販 電子書籍ストア

Tb Sanseido Publ Co Jp 03gkpr Documents Digital 03gk Dt Leaflet T 2 Pdf

問2 李白(←本文冒頭の「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり」は李白の漢詩の一節を下敷きにしたもの。) 問3 松尾芭蕉(←「予」は「私」の意。『奥の細道」の作者名です。Amazonでドナルド・キーン, 金関 寿夫の百代の過客 日記にみる日本人 (講談社学術文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。ドナルド・キーン, 金関 寿夫作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また百代の過客 日記にみる日本人 (講談社学術文庫)もアマゾン配送商品なら通常配送月日は百代の過客にして 月日は百代の過客にして 行かふ年もまた旅人なり(芭蕉) 「奥の細道」の冒頭。青墨で書いている。 かなは基本的には曲線からなるが、漢字に直線を多用して俳文の味を出そうと試みている。

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

松尾芭蕉 Ars書店 俳諧の乞食人 など冊 掛け札 奥の細道講読 芭蕉その漂泊の美学 芭蕉俳諧史 芭蕉七部集 墨筆芭蕉集 Yahoo Japan Auction Bidding Amp Shopping Support Deputy Service Japamart

Start studying おくのほそ道① Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools「好色一代男」、「日本永代蔵」の作者は誰か。 (1)井原西鶴 (2)井伏鱒二 (答え)(1)井原西鶴 "月日は百代の過客にして"が冒頭の、松尾芭蕉の紀行文は何か。 (1)奥の細道 (2)更科紀行 (答え)(1)奥の細道 「東海道中膝栗毛」の作者は誰か。月日は百代の過客:<つきひははくたいのかかく>と読む。李白の詩に「夫れ天地は万物の逆旅、光陰は百代 (はくたい)の過客(かかく)なり。」とあるに依る 。「過客」とは旅人のこと。 舟の上に生涯を浮べ:船頭として一生涯舟の上で過ごす人。

45ページ目の記事一覧 Jinさんの陽蜂農遠日記 楽天ブログ

国語 おくのほそ道 松尾芭蕉 月日は 中学生 国語のノート Clear

百代の過客 小説家になろう 作者検索 検索結果:百代の過客 のキーワードで投稿している人4 人 1 高野 真 夢十夜 文学 純文学 連載 過去、現在、未来。 月日は百代の過客にして、行きかう夢も又旅人也。 夢まぼろしの十編。日本の代表的な古典文学の解説:源氏物語・徒然草・方丈記・竹取物語・奥の細道などの全訳 このウェブページでは、日本の千数百年以上の文学史の中で評価されている 『代表的な古典文学・小説の作品』 について簡単な解説を行っていきます。 古文月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。 と松尾芭蕉は言った。 月日というのは、永遠に旅を続ける旅人のようなものであり、 来ては去り、去っては来る年もまた同じように旅人である。 という意味である。 非常に含蓄のある言葉である。

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

おくの細道 月日は百代の過客にして On Vimeo

第21回 古典を深める(1)――「旅に生きる~おくのほそ道~」 先月,学年主任として3年間見守ってきた3年生たちが旅立っていきました。 春は旅立ちの季節でもありますね。 さて今回は,第18~回に引き続き,古典シリーズです。 古典学習を 蜻蛉日記の作者は何と思うのだろうか? 本の題は松尾芭蕉の「月日は百代の過客にして行きかふ年もまた旅人なり」 "奥の細道"の冒頭から採られたのものです。 この究極の紀行日記で芭蕉が表現した日本の美、それは芭蕉よりもっと古の歌人が見ていた天地は万物の 逆旅、光陰は百代の過客 テンチはバンブツのゲキリョ、コウインはヒャクダイのカカク この世のすべてのものは、はかなく変わりやすいものだということ。 「逆旅」は宿屋の意。 天地を万物が訪れては立ち去っていく宿に、月日を永遠に

百代の過客 日記にみる日本人 感想 レビュー 読書メーター

月日は百代の過客にして

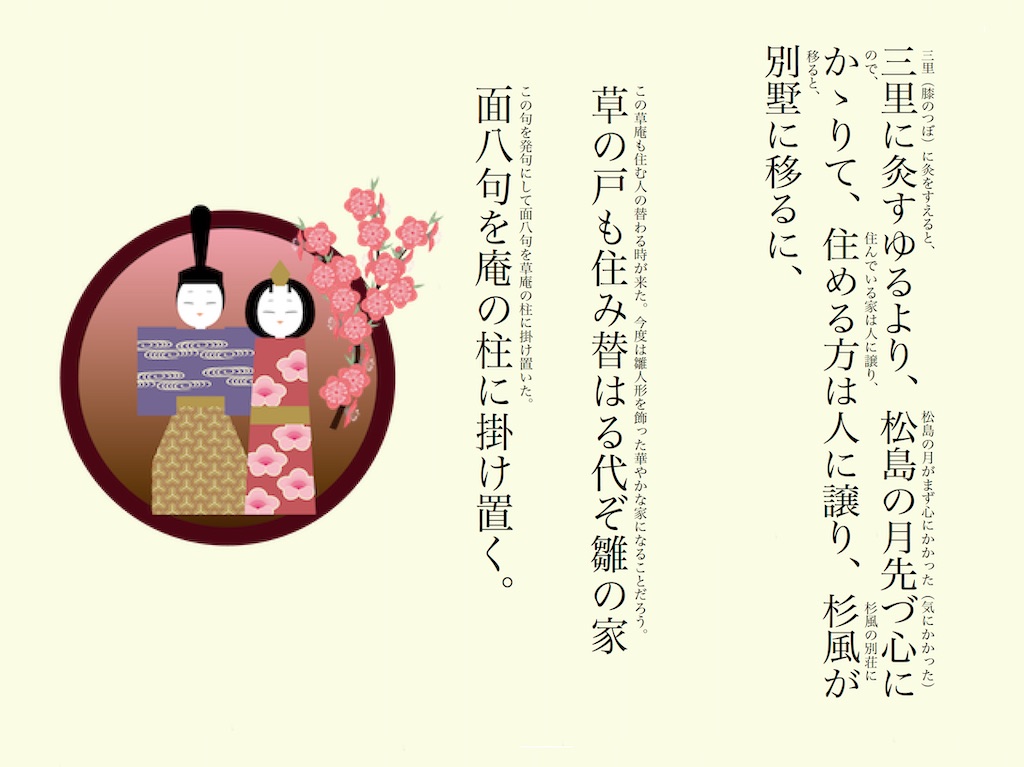

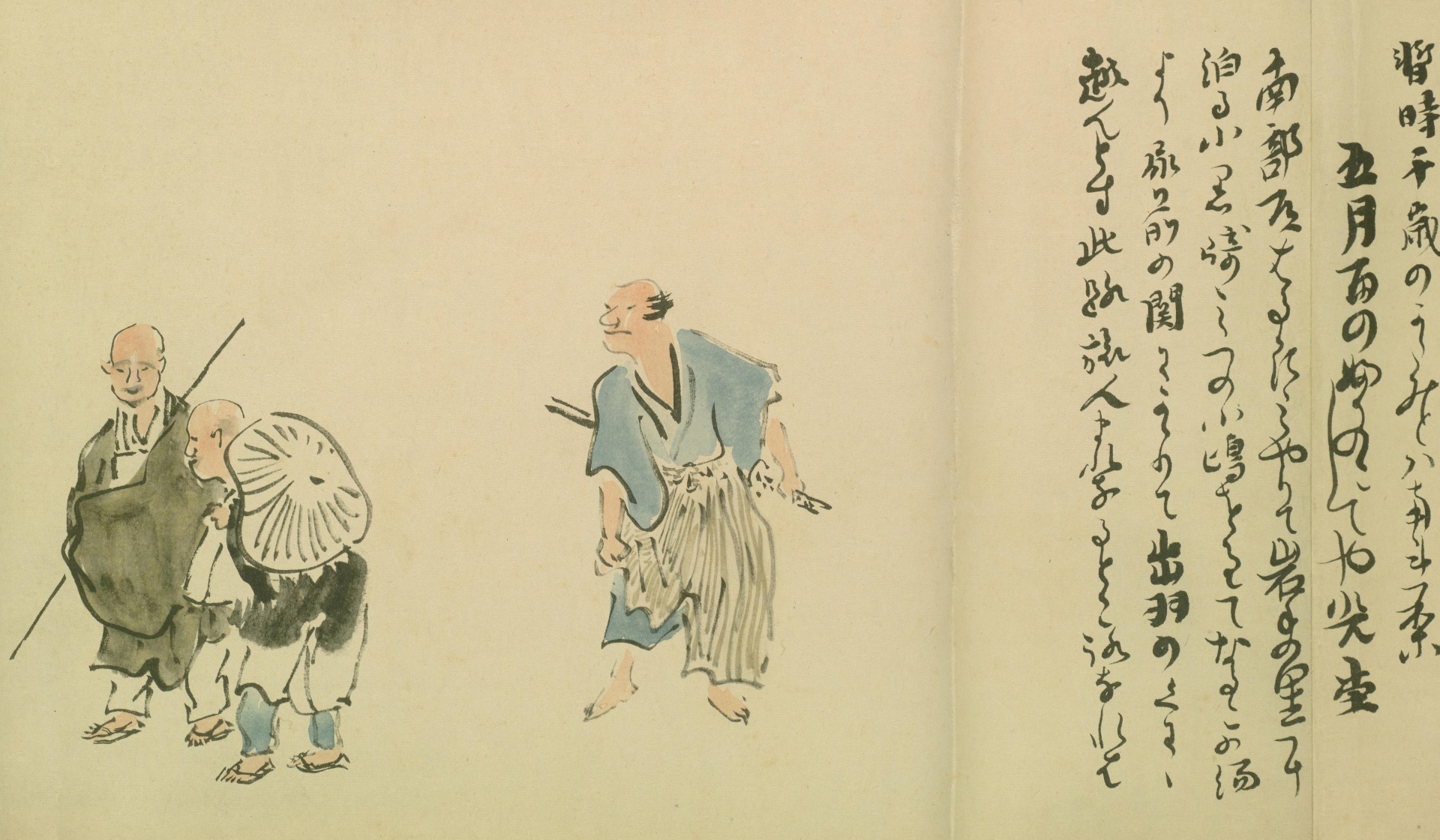

芭蕉は「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」と書き始め、西行法師、能因法師、源義経などに想いを馳せ多くの歌枕を訪ねるのです。 作者大伴家持 天皇の 御代栄えむと月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。 舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらへて老いを迎ふる者 は、日々旅にして、旅を栖とす。古人も多く旅に死せる あり。予も、いづれの年よりか、片雲の風に誘はれて、・作者= ・時代= ・ジャンル= 《作品》ポイント 〈「おくのほそ道」全行程〉 ・作品= 松尾芭蕉は、元禄二年〈 一六八九) 三月、門人の曾良とと もに、江戸の深川を出発し、奥州・北陸を経て美

奥の細道序文

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

月日は百代の過客にして Instagram Posts Gramho Com

月日は百代の過客にして

月日は百代の過客にして 行きかふ年も又旅人也 えんどう豆日記

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

中3国語 おくのほそ道の定期テスト対策予想問題 中学生勉強サイトあかね先生

月日は百代の過客にして 行きかふ年もまた 松尾芭蕉から学ぶ こころとカラダの美的エッセンス 俳句 Haiku Facebook

中学 国語 おくのほそ道 中学生 国語のノート Clear

松尾芭蕉のわびさびの俳諧はおくのほそ道が極意的だ Zen Painting Haiku Art

奥の細道序文

月日は百代の過客にして 対句

奥の細道 お試し無料版 By 松尾芭蕉 Audiobooks On Google Play

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

月日は百代の過客にして行き交う人もまた旅人なり 唄三線倶楽部 結の音

週刊 本の発見 線量計と奥の細道

中3古文 おくのほそ道 冒頭 過去問で定期テスト対策 全訳あり かつっぺblog

Www tj Org Resources Classroom Fujimotomatsuobashohaiku Pdf

月日は百代の過客にして 行かふ年も又旅人也 とはどういう意味ですか Yahoo 知恵袋

月日は百代の過客にして Instagram Posts Gramho Com

おくのほそ道 Wikipedia

松尾芭蕉 Wikipedia

第1回 可能 1 と 月日は百代の過客 グローバリゼーションデザイン研究所

月日は百代の過客にして

月日は百代の過客にして 行き交う人もまた A3 ミニポスター イラスト ハジメくん 通販 Creema クリーマ ハンドメイド 手作り クラフト作品の販売サイト

月日は百代の過客にして 妻の書 E Toyama By Sine Wave

国語 松尾芭蕉 おくのほそ道 平泉 まとめ 中学生 国語のノート Clear

1

月日は百代の過客にして 松尾芭蕉 おくのほそ道 松尾芭蕉から学ぶ こころとカラダの美的エッセンス

月日は百代の過客にして 松尾芭蕉 おくのほそ道 松尾芭蕉から学ぶ こころとカラダの美的エッセンス

中学国語 古典 夏草 奥の細道1 Youtube

Amazon Co Jp おくのほそ道 Audible Audio Edition 松尾 芭蕉 岡崎 弥保 パンローリング株式会社 Audible オーディオブック

月日は百代の過客にして 対句

月日は百代の過客にして 縁に感謝 わざわざ読んでゃ ゆずの宿 便り

Informational Pages Hobonichi Techo Original Book Buying Guide Hobonichi Techo 19

月日は百代の過客にして Instagram Posts Gramho Com

奥の細道とは 簡単にわかりやすく解説 内容やルート 俳句の意味 作者について 日本史事典 Com

おくの細道 月日は百代の過客にして Youtube

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

奥の細道 ことのは出版 オーディオブックのことなら名作 名著を文芸から一般 学術書まで提供することのは出版オーディオブック 日本の心シリーズ 文豪 時代小説など脳を健康にするオーディオブックを揃えています

シロクロ 4 竹取物語 源氏物語 土佐日記 伊勢物語 枕草子 平家物語 奥の細道 正直 ここまでしか思い出せなかった 徒然草 の作者が思い出せないのは悔しい でも 奥の細道 って 月日は百代の過客にして じゃ

全訳 月日は百代の過客にして 行きかふ年もまた旅人なり 奥の細道

Http Www Kira City Ibaraki Osaka Jp Manabidori No36 No36 Pdf 3 4 Pdf

3

ヒゲ爺の独り言 13年03月

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

中3 夏草 奥の細道 松尾芭蕉 中学生 国語のノート Clear

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

月日は百代の過客にして 国語教師のやすみ時間 ブロマガ

松尾芭蕉 奥の細道 の感想や俳句 内容 ルートを簡単に解説 俳諧を芸術にした紀行作品 古典のいぶき

全訳 月日は百代の過客にして 行きかふ年もまた旅人なり 奥の細道

月日 On Tumblr

中学国語 古典 夏草 奥の細道1 Youtube

奥の細道 お試し無料版 By 松尾芭蕉 Audiobooks On Google Play

ハイキュー 月日は百代の過客にして 行きかふ年もまた旅人なり すしペットの漫画

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

ヤフオク 芭蕉 和書 古書 古文書 の落札相場 落札価格

Core Ac Uk Download Pdf Pdf

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

松尾芭蕉 月日は百代 はくたい の過客 かかく にして 行きかう年もまた旅人なり Iq

おくのほそ道 松尾芭蕉 おはなしのくにクラシック Nhk For School

Www tj Org Resources Classroom Fujimotomatsuobashohaiku Pdf

月日は百代の過客にして 作品紹介

名文の最初に注目 古典文学作品や歴史書の 書き出し を訳と読み方付で集めてみました The冒頭 第二の家 ブログ 藤沢市の個別指導塾のお話

3 27 松浦寿輝 松尾芭蕉 おくのほそ道 池澤夏樹 個人編集 日本文学全集 連続講義 作家と楽しむ古典 トピックス 河出書房新社

おくのほそ道 漂泊の思ひ 松尾芭蕉 名文電子読本 解説サイト

夢十夜

1

Tb Sanseido Publ Co Jp 03gkpr Documents Digital 03gk Dt Leaflet T 2 Pdf

おくの細道 月日は百代の過客にして Youtube

月日は百代の過客にして 行きかふ年も又旅人也 忍城おもてなし甲冑隊

月日は百代の過客にして 作品紹介

月日は百代の過客にして Instagram Posts Gramho Com

おくの細道 月日は百代の過客にして修正 On Vimeo

月日は百代の過客にして

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

おくのほそ道 聴いて楽しむ やさしい古典 松尾 芭蕉 本 通販 Amazon

月日は百代の過客にして Time 佐藤博 Sugar Spice Gumbo趣味あまから手帳 滋味風味

Www tj Org Resources Classroom Fujimotomatsuobashohaiku Pdf

奥の細道330年 芭 蕉 書に関してあれこれ

Www tj Org Resources Classroom Fujimotomatsuobashohaiku Pdf

月日は百代の過客にして 行きかふ年も又旅人也 えんどう豆日記

Q Tbn And9gcr9vjgkswftifzyuywmt0of Qwnz2xvddy Duyoov8 Usqp Cau

中3 夏草 おくのほそ道 から 中3 中学生 国語のノート Clear

Informational Pages Hobonichi Techo Weeks Book Buying Guide Hobonichi Techo 19

芭蕉自筆 奥の細道を読み書こう 1 書 森田 祥香

おくの細道 月日は百代の過客にして修正 Youtube

奥の細道 ジャパンサーチ

Surfboard トルク 高い耐久性と軽量性 しなりと反発で鋭い加速に繋がる Torq 即出荷 送料無料 Act Act Surfboard Surfboard Torq Newシリーズのact トルクサーフボード トルクサーフボード ゴーカート Gokart ショートボード サーフボード 5 10 Future 5plug 送料

Www tj Org Resources Classroom Fujimotomatsuobashohaiku Pdf

原文でも読める おくのほそ道 12月 14

コメント

コメントを投稿